不论大小乘的修持,均以布施为先。布施在中国固有文化中是“仁”的发挥,人字旁加个二,就是人和人之间,只有爱人,慈悲他人才称得上仁。……

悭吝是舍不得施舍,吝比悭好一点,吝是比较上舍不得,即使拿出来给人家也不过是十分之一或百分之一。悭是内心坚固的舍不得,一毛不拔。悭吝就是对他人不肯慷慨,不肯帮助人,不愿付出仁慈。不过,节省不是悭吝,如果对自己要求淡泊,严格地管制自己的欲望,却对别人慷慨则是节省。中国文化儒家的教育是“躬自厚而薄责于人”,躬是对自己要求严格,严格培养自己的厚道,对自己的要求很厚很严格,别人则宽容体谅,不要严厉责备别人。这类行为就属于布施。

然而,我们看到人与人之间,夫妇之间、兄弟之间、同学之间、朋友之间,几乎没有一个人真正做到“躬自厚而薄责于人”。责备人家,要求人家都严格得很,道德标准都是拿来要求别人,不是要求自己,这就是凡夫众生。菩萨道的道德标准是严于律己,宽以待人,如果做不到就是悭吝。凡是悭吝的人一定贪,贪的人必定凶狠,这种心念是连带的、必然的。为什么呢?因为贪欲得不到满足,相反的作用就是凶狠。一个宽大淡泊的人,一定是仁慈的。世界上一切众生几乎全体都在悭吝中,悭吝是不能舍;贪欲是侵占别人,在别人那里沾到一点利益就高兴,乃至在言语上占了便宜都高兴。总之,想尽办法以损害他人为满足。

所以,悭贪是一切众生基本的心理,这是心病,这种心病只有心药才能医,心药就是自己了解道理后懂得布施。悭吝的心念久而久之会转变成身体上的疾病。我常对中、西医的朋友说笑话,但也是真话,我说不管今天的医学如何高明,如何发达,中国人有两句老话,“药能医假病,酒不解真愁”,一切医药再高明只能医假病,不管中医也好,西医也好,真正医不好的是死病,人要死的时候,你一点办法都没有,怎么都医不好,如果能把人医到无病,人就不会死了。所以尽管医学那么发达,人还是照死不误。

佛法标榜“了生脱死”,医治“生老病死”的病。事实上,佛法在世间,一般信佛、学佛的人照样生老病死,原因就是人始终没有医好自己的心病。有悭吝心理的人,立即会被一个智慧高、定力深或者定慧等持的人一眼看穿。不仅是人,一切众生乃至动物如有悭贪心理,很容易被看出来,这是什么道理呢?因为心理会转变生理,心有悭吝的结,他的表情、神气、生命的四大就呈现出来,一望而知。所以无量众生悭吝不止,就已经在累积病情。……物质文明越发达,人类悭贪的心理越严重,不知名的病痛也越来越多,怎么来的?心理悭贪来的。

“于其自身尚不受用,何况能与父母、妻子、奴婢作使,及来乞者。”佛说那个有悭吝又贪的人所喜欢的东西,他自己本身都舍不得好好享受。你们想想看,不要看别人,看看自己,好东西藏在冰箱舍不得吃,一个月下来,坏了,只好扔。舍不得给父母、妻子、儿女、奴婢,更不愿意拿给别人。现在讲的是我们的心理状况啊!不要看文字好像劝世文,佛经讲一切众生的心理状况就是如此。《药师经》的秘密在哪里,它明白地告诉你,身上的病是心理慢慢形成的。

不但自己舍不得用,也不给人家用,更不肯给乞讨的人,世界上都是这样的众生。因为有如此的心态,所以变成了疾病。如果是钱财损失了,那种内心的痛苦、烦恼、懊恼,不知不觉就形成身体上的病。所有一切众生,随时要反省自己的心念。

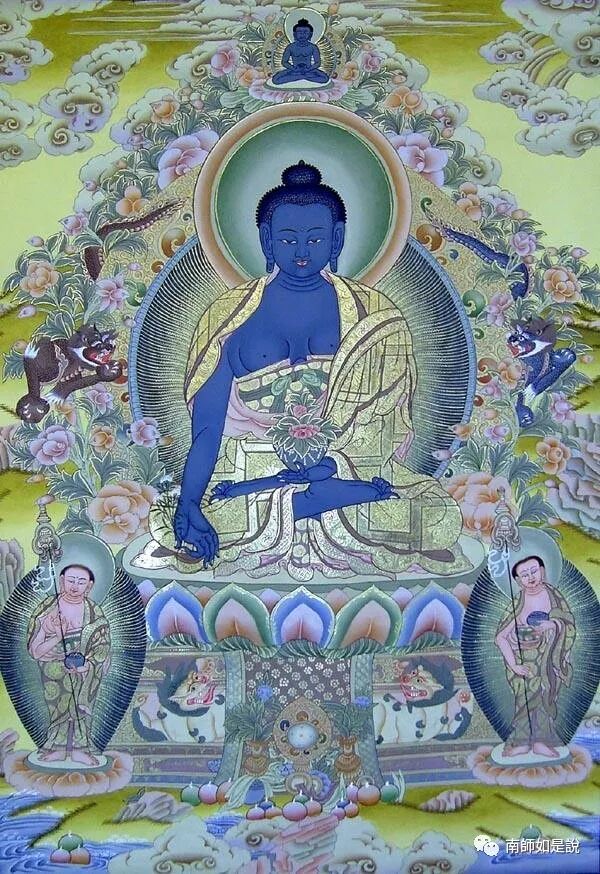

——《药师经的济世观》

![]() 【益品书屋】南怀瑾先生《药师经的济世观》(点击文字即可进入)

【益品书屋】南怀瑾先生《药师经的济世观》(点击文字即可进入)

南怀瑾先生精选书籍:

上下五千年,纵横十万里

经纶三大教,出入百家言

点击图片,带走好书

排版、校对:嘉旭

审核:嘉禾

文章来源于公众号“南师如是说”

相关文章链接:

· 南怀瑾先生:许多上岁数得的病,就因为年轻时没有戒之在色而种下病因

· 南怀瑾先生:在“名、利、财、货”的关头,看得破,想得开,拿得稳,放得下的,就必须先要有“知止而后有定”,乃至于“虑而后能得”的平素涵养功夫

- 还没有人评论,欢迎说说您的想法!