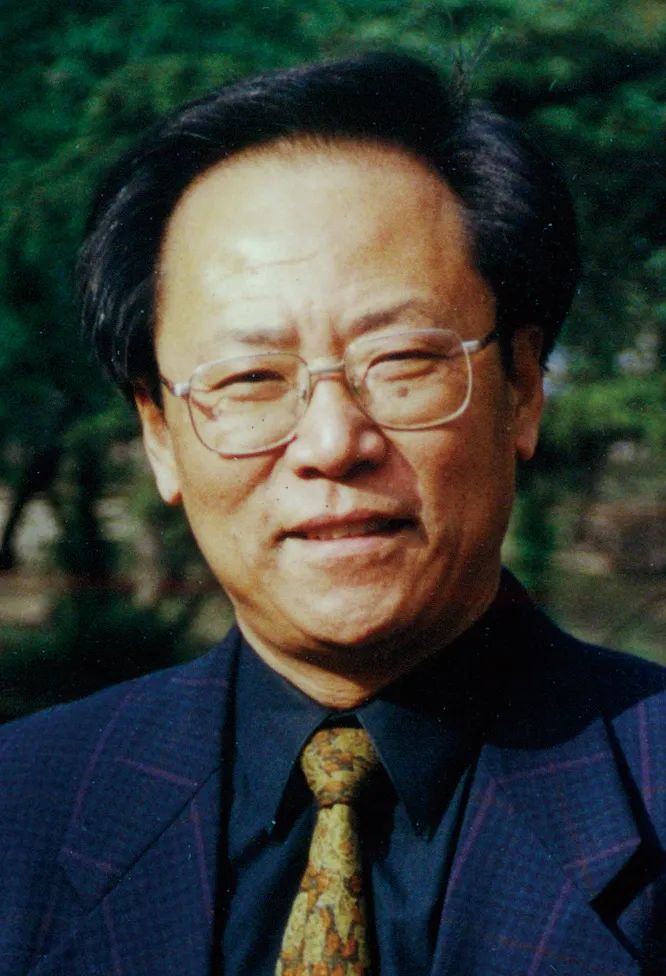

本文是1994年时任音研所所长乔建中先生为建所40周年所作献辞的节选。两年后,中国传统音乐录音档案受到联合国教科文组织关注,进而成功入选首批“世界的记忆”项目。本节选是乔建中先生对音乐研究所四十多年学术资料建设的回顾与总结。

在音乐研究所全面建设的历史过程中,在资料、人才、科研这三个环节中,有关中国音乐资料的收集、采录、保存、整理工作始终被当成中心的中心,或者说是根本任务和主要目标。

确认这一目标和任务有两个前提:一、50年代初,我们刚经历了一次历史性变革。政治经济、文化都处于“百废待兴”的状态。而在音乐方面,所有历史上传承下来的丰富多彩的各地各民族的音乐品种,正以我们无法阻止无法估量的方式日渐消失。因此,抢救这些如文物一样的极为珍贵的民间音乐,就成了一项刻不容缓的任务。二、作为一个专门的学术研究机构,要想最终建立起一座高水准的学术大厦,必须要以丰富多样、系统全面的资料为根基, 没有后者,大厦必然倾斜乃至倒塌。

1950年夏,研究部成立伊始,杨荫浏、曹安和先生就风尘扑扑赶赴无锡采录“苏南十番锣鼓”和当地民间音乐家阿炳的演奏。结果,不仅录得“十番锣鼓”的许多套大曲,同时还录下了阿炳演奏的《二泉映月》《大浪淘沙》等六首二胡、琵琶名曲。阿炳录音之后说,他还会很多乐曲,双方约定寒假再录。但当年年底,这位杰出的民间音乐家便因病辞世。夏天录下的那六首名作,遂成绝响。

“十番锣鼓”和阿炳的录音有难以估量的艺术价值,这次采录则是音乐研究所日后几十年坚持不懈的田野工作的开端,并为后人树立了一种学术风范。因此,对音乐研究所的建设来说具有一种可贵的象征意义。但阿炳的死,却也给了人们一种警觉:民间有无数如阿炳那样身怀绝技的艺术家,如果不抓紧采访,他们随时可能离开人世,造成人亡乐失的历史遗憾。

从1950年到1960年,正是带着这样的紧迫感和使命感,在人员、经费存在极大困难的情况下,音研所的创建者杨荫浏、李元庆、缪天瑞及曹安和、查阜西等前辈带着大家接连不断地进行了大量的采录、收集(包括收购)活动,其对象既涉及到存活的各种“口碑音乐”,也包括传世的乐书、丛刊、乐器、乐谱、图片等,其中重要的如:

1950年5月:采访河北定县子位村管子音乐及北京单弦牌子音乐;

1950年8月:赴江苏无锡采访“十番锣鼓”及瞎子阿炳;

1950年8月:赴西安采访“西安鼓乐”;

1952年11月:采访“北京智化寺京音乐”并邀另外八个寺庙乐团联合演出。此前,获康熙33年(1694年)“北京智化寺京音乐谱”手抄本等珍贵传谱;

1953年3月:采访梆笛艺术家冯子存并为其录音;

1953年6月:再访“西安鼓乐”与“西安铜器社”音乐;

同年8月:曹安和赴沪采访华东地区琵琶音乐,为音研所收购图书、乐器共370种;

1953年上半年:赴河南采访“河南曲子”音乐;

1953年8月-12月8人组成的采访组赴山西河曲、保德采访”山曲”及“二人台”等民间音乐;

1954年6月:采访山东聊城“八角鼓”;

1956年4月-7月:赴全国20个城市普查琴家、琴谱和琴曲;

1956年4月-7月:由本所14人及湖南音乐工作者4人共同组成采访组赴湖南作“湖南民间音乐普查”;

1956年9月:赴山东采访曲阜祭孔音乐;

1956年10月:赴山东采访“五音戏”及其名家邓洪山先生;

1957年4月-7月:赴贵州采访苗族民间歌曲、苗族芦笙音乐;

1958年6月:赴内蒙古采访二人台音乐;

1958年6月-8月:随国家民委赴各地进行少数民族文化调查, 本所人员负责达斡尔、蒙古、鄂温克、哈萨克、塔吉克、锡伯、塔塔尔、维吾尔、彝、白、佤等民族音乐文化的考察;

1958年6月:赴河南对信阳长台关楚墓出土编钟等乐器进行考察、测定;

1959年9月:赴西藏采访“囊玛”“堆谢”等民间歌舞。

在以上列举的收集、采录活动中,既有汉族传统乐种,又有少数民族民间音乐;既有对一个省区音乐文化的普查,也有对某个乐种、歌种、剧种、曲种、舞种的专访;既涉及音乐社团,也有民间乐人;既有当代还存活着的音乐品种,也有考古发掘出的乐器、文献。其内容几乎涉及到中国音乐的各个层面。50年代,我国的音乐学尚处于起步阶段,上述采访对象绝大多数是历史上第一次被采录。资料的珍贵自不待言,更重要的是这些不同时空、不同对象的采录活动确实为刚刚起步的中国音乐研究起到了“试验”、摸索以至“抽样分析”的作用。事实上,其后的一些更深入、更大规模的采录工作都从中汲取了这样那样的方法和经验。

对于音乐研究所来说,所有这些采访的结果,是使它有了声、图、谱、文一应俱全的日渐丰富的资料积累。因为对于任何一次采录,无论时间长短,无论规模大小,都必需按严格的要求,事先提出周密的报告和计划,事后完成一份详尽的调查报告及录音、图片与采访者自己记录的乐谱。长期以来这已成为音乐研究所资料工作的一个传统,并一直保留到今天。以湖南民间音乐普查为例,这次大型采录活动的宗旨是对一个省区的民间音乐的分布、分类进行普遍调查。结果,从44个县、市中共收集到207种1423个类别的音乐,其中包括905首词曲,并录得42小时的1001个节目。另收图书80种,乐器18种。为我们掌握该省的民间音乐文化提供了有价值的第一手资料。再如全国古琴调查活动,短短的两个月共访问了20个城市100位各派琴家,搜集琴曲270首及《浙音释字琴谱》(缩微胶卷)、《琴苑心传全编》(缩微胶卷) 、《松声操》等珍贵琴曲集。更加可贵的是,此次调查中共录了数十位琴家演奏的1500分钟音响资料。在古琴历史上,如此规模的收集采访肯定是空前的创举。它为日后琴学的发展立了一大功勋。因为再也不会有这样难得的机缘了。

古代音乐文献及中国乐器也是从50年代开始收集的。其采集方式灵活多样,有时是在做上述采录时顺便进行的,有时则是在预先调查清楚后专程前往的。有的属于收购性质,有的则完全属于保存者的慷慨相赠。例如,京剧大师梅兰芳、程砚秋的大批家藏乐器及音乐家盛家伦的全部藏书(约二万册,为纪念他,本所资料室特置“盛库”)等。最近偶然翻到《清微黄箓大斋科仪》手抄本,其中有一段查阜西先生当年的手记。他先说明原书的版本、纸质等后,又说购这本书需要30万元(旧币,合现在流通的人民币30元),“因价过昂”所以手抄下来交音研所保存。这段平常的话记录下当年创业者在此类工作中所凝聚的心血和崇高境界。也正由于此,本所资料馆才有了自己的“善本库”、“版本库”。有了《册府元龟》(后转藏北京图书馆)、《乐书》(宋·陈旸)、《异同集》(清初)、《五知斋琴谱》、《 藏春坞琴谱》 (明万历)、《古音正宗》(明) 、《律吕正义》(明)、《风宣玄品 》(明) 、《渊鉴类函》(明·450卷)、《律吕全书》、《琴书大全》(明)、《太古传宗》(清) 、《九宫大成南北词宫谱》(清)、《太音希声》、《琴问》、《太古正音琴经琴谱》(明)等一大批乐学乐谱文献及先秦青铜乐器、唐宋名琴、明代琵琶等珍贵的古代乐器。为了收集这些资料,本所同仁同样曾奔走于全国各地,付出了自己的心血。

50年代开创的这种采录之风一直延续到80年代。尽管 “文革” 后传统音乐的生态进一步失衡,民间存活的各类音乐不断消失,但本所同仁对此项工作绝无任何松懈、忽视。相反,更感到时间的紧迫和现有民间音乐的宝贵价值。近10余年来,资料馆又增加了一批新的藏品,它们来自以下采录活动:

1977年:赴陕北采访民间歌曲;

1981年:赴山西录制各地民间歌曲;

1981-1982年:在武汉、济南收录全国民族器乐独奏观摩演出实况;

1982年4月:赴广西南宁采录全国少数民族多声部民歌;

1982年4月-6月:赴桂、湘、粤采录瑶族(过山瑶、平地瑶、排瑶)民间音乐;

1983年7月-8月:赴甘肃、青海采录汉、回、土、撒拉、东乡、保安及藏族“花儿”;

1984年4月-6月:赴山东、河南考察黄河沿岸民间音乐文化;

1985年4月:赴山东采录“鲁西南鼓吹乐”;

1986年9月:赴天津采录天津及冀中唢呐乐、管子音乐等;

1986年3月-10月:多次赴河北固安屈家营采访冀中管子音乐 (“音乐会”);

1987年2月:赴山西洪洞采录“威风锣鼓”;

1990年2月-4 月:赴广东、福建采录潮州音乐(锣鼓、弦诗、汉乐)及福建南音;

1990年6月:在北京采录全国9个佛、道教音乐团演奏的音乐;

1991年3月-1993年8月:在河北廊坊、固安、大兴、涞水、霸县、易县、任丘、高阳、文安、安新、雄县等地采录民间管子音乐“音乐会”;

1987年-1992年: 赴湖北、山西、山东、陕西、河南、甘肃、湖南、北京、江苏、上海等地考察音乐文物,收集音乐文物图片。

应当说,以上所列举的采录活动,是50年代同类工作的一个必然的、合理的承接。它充分说明,采录工作已是本所同仁40余年来自觉树立的一个传统。通过40年的坚持、发展,我们考察的足迹已遍布全国(除台湾外)的30个省 、市、自治区及40多个少数民族地区。其结果是,所资料馆已有藏书13万册,唱片近4万张,录音带8000余小时,乐器1800多件,图片3万张,缩微胶卷数百卷。其中有2000多小时是几代研究、资料人员直接到民间一分钟一分钟采录下来的。它们具有难以估量的文化价值和学术价值。这样,本所资料馆实际上已初步形成中国音乐的资料中心。这中间,既有收集者的甘苦,也有提供者的豁达明智。没有他们的支持、配合以至奉献,我们的资料积累很难有今天的面貌。例如,目前资料馆内已基本收集齐一套20世纪以来我国各时期出刊的大大小小的音乐刊物(创作或理论研究)。这项工作几乎牵动了全国的各大图书馆及艺术院校。为此本所某些资料人员所表现出的执着精神确实令人钦佩,但我们更不能忘记那些素不相识的提供者。没有他们的理解,上百种音乐期刊怎么可能聚于一室?再如80年代中期我们到固安屈家营采录该村“音乐会” 一事,完全是由于该村村长林中树向北京有关单位奔走呼号了两年多最后主动找到我们,引起我们的注意,随后才于1986年3月28日作了第一次专访。采访的结果证明:该村 “音乐会” 所保存的乐谱、乐器及13套大曲、”会”内形成的会规、组织系统及其社会功能等皆具有重要的历史文化价值。并且同50年代收集到的“北京智化寺京音乐谱”有某种亲缘关系。屈家营 “音乐会”的成员由此十分感谢我们,将3月28日定为新的会庆纪念日。但我们又何尝不应该感谢那位主动登门、要求音乐学家到他们那儿采访的老村长呢?没有他,那个位距京、津、保 (定) 交汇之处“三不管”的屈家营“音乐会”及其保留的十三套大曲,也许要继续被埋没下去,我们自然也无法收集到这一珍贵的录音资料了。最近,经双方协商,该 “音乐会” 已成为音乐研究所永久性的采访基地。从某种意义上说,它象征着民族音乐学家与传统音乐的承接者所建立的一种新型关系。

总之,除了“文革”十年由于外部暴力的阻碍而被迫中断外,积累资料的工作在本所早已是蔚然成风。无论是资料人员,还是研究人员,大家都有很强的“资料意识”和责任感。为往日的传统,也为未来的音乐学术研究,大家日积月累、坚持不懈、数十年如一日地尽心尽力。如今,饮水思源,当这些藏品一一呈现在我们眼前时,当国内外音乐学子为这里的珍藏大为感叹或抓紧一切时间寻觅他们急需的文献时,我们永远也不会忘记杨荫浏、李元庆等前辈当年带着大家、亲赴全国各地采录的那种务实精神和建设态度。我们也不会忘记前任所长黄翔鹏在80年代中期还再度把“以资料工作为中心”作为立所之根基的远见卓识。当然,随着社会的变革和学术的进步,我们的采录手段、保护措施、运转机制都应不断适应新的要求。这一点,在迈入90年代时就已明确提出。现在也已开始起步。但无论在何种技术现代化的环境之下,重视资料积累,坚持到民间采录,是一个永远都不能改变的目标。

(本文原载《中国音乐学》1994年第1期)

- 还没有人评论,欢迎说说您的想法!